洪流浮木,核难危机

黎明,一阵柔和、几乎无法察觉的横风吹皱了无边无垠的波浪海面,海面上有海鸥和白鹭在打转,翅翼一翻一张仿佛毫不费力地在空气中升沉,下方大大小小的船影灿烂如银河光带般泼洒拖曳在水中。海港梦境里的乘客们一脸空茫,任流光刷过眼瞳与鼻梁两翼的神情,船舱甲板的微弱颠晃感纷纷碎碎般点亮或脚下或帷顶或人影间的星光,波光幻影间像极了莫奈的日出印象,这时候人们哪里会知道死亡的朦胧暗影正随太阳升起,就等着那轰然一响。

关键时刻,都有谁试图拯救世界?

上帝的问题常常以“死后的生命”为视角,不过能在人世欲海随心所欲,永生才是原始人类首要的目标,路加福音里耶稣毫不费力地说:你这样做,就得永生。

福音以外的宇宙混乱又血腥,奥斯维辛之后没有全能的上帝,如何应对风与火,上升或下降的潮流,以及历史脉动的变幻莫测和随意,都要靠我们自己领悟。

修道院的建筑曾经被设计成一个垂直的乌托邦“禁城”,与世界隔开,把天堂作为承诺,完全是天启之城的愿景。今年四月巴黎圣母院的一场大火打开了几扇中世纪的窗户,唤醒了限制在城市中央的古老建筑物的意识,一条审判生命的道路从火里辟开,火光捕捉到了巨大玻璃立面前的合唱团,几百年来首次问世就被日出时玫瑰色的太阳光线判决死亡,全世界随之倾悼。

史前人类曾被创世纪极端末世论叙事下的大洪水带来过灭顶之灾,之后板块震荡,文明升沉,大自然无所不能的灾难,风暴蹂躏的海洋,喷发的火山,以及崎岖的山脉泥石流,处处凶机都已布置就绪,就等飞蛾扑火。

天启四骑士奔腾而去,留下了倾颓的废墟。鲁迅说,绝望之为虚妄,正与希望相同。希望从伤痛中泌沘流出,然后创口结痂,留下疤痕,变成更加粗砺的生命。

佛洛伊德论忧郁(melancholy) 和哀悼(mourning),“在哀悼中,是世界变得贫乏空虚,在忧郁中,则是自我变得贫乏空虚。”历史创伤有两个概念结果,行动化(acting-out) 和透工(working-through),行动化是重复性的活在过去的梦魇之中,透工(或翻译为“修通”)则是一种抵销性的力量,可以抵销创伤过去所产生的支配性效果。在透工的过程中,人们试图采取批判性距离 (critical distance) 回头来检视自身与提出问题。

回忆灾难开头的词源,古希腊戏剧中命运带来了极端的灾难和决议,在悲剧叙事文本中化身最后一个阶段。俄狄浦斯弑父杀母不是悲剧,探求真相才是他的可怜。“灾难”不仅是一个突然的悲剧性最终的破坏,而且是一个决定性和揭示性的过程,所揭示的不仅仅是我们所看到的,令人恐惧或异常的现象,重要的是一种命令日常生活正常运作的几乎本体论条件:人的自我改造。

感喟生死忧思,当我们使用“危机”这个词时,我们在谈论什么?危机本身的状态,起源,或是危机的诊断,所采取行动之前的决定。

krisis希腊动词κρίνειν单词“关键”的由来,意思是“挑剔”,“排序”,几百年的黑死病肆虐过后,这种关键的危机感在十八世纪的欧洲稳定下来,作为“危机”开始使用。

由此可见有些事情本身就足够了, 现实已经为你提供了一个充满戏剧和悲剧的冷冻荒原时,没有必要再加入英雄人物或复杂的阴谋,莎士比亚的审问,高乃依的选择,命运不值得拉辛的悲剧。

从杀戮到救赎,超验到世俗,将灾难理解为一个揭示过程,鼓励我们在历时或动态层面上把握它,在静态的层面上捕获的广义相互依赖性系统。换句话说,时间错置,历史位移,它在背景中带回了它被刻上的背景,阿多诺的名言是“奥斯威辛集中营之后”的世界也是“有奥斯威辛的可能”的世界,福岛之后的世界也是“有福岛事故的可能”的世界,福岛之后对于两百万的居民来说并不是结束和最终毁灭,是另一种危机。

因之而生的,危机被批评者用来表达一种不拘泥于事实的要求,不止于是过去的建议,反映的是一种渴望,渴望寻求新的存在方式,更新已经存在的东西,同时接受实现的不确定性条件。危机意味着反思自我回归,利用的是理性和判断力。

过去仿若异邦,现代的旅行者去往忧郁的热带反思文明的意义,趴在那一片灰渣瓦砾上到处追寻已不存在的真实的种种遗痕。人类学家是赎罪的象征,施特劳斯从亚马逊丛林中带回了一把灰烬用来赞叹文明的劫毁,几万年发展的漫漶历史在旅行者的手里重现,真实又梦幻。

我们是日落之后到日升之前产卵的海生闪光虫,一片闪闪亮白曾经让哥伦布以为那是陆地。

对于哲学家来说,危机甚至与现代性是同质的,后者的定义是与旧的断裂:现代性的特征确实是在任何更高权威之外找到其本身的规范性。危机不仅仅是对事态的哀悼,它的本质是作为预期决定的最后期限的危机,尽管我们知道预期的决定仍然是不确定不安全的。哗铃响声蜂鸣一般奏起,确定临界状态的结束正在准备,而你我却不知伊于胡底,不知道何时发生以及也不知会如何实现。

所有事情好像都要发生了,愚蠢的愤怒指向香港,背部突出的肩胛骨和椎骨,正暴露在社交网络可怕的霓虹灯下,感到愤怒的人处于社会政治语境的独裁统治之中,互联网上腐烂的意志会在情感上最终爆发。青年锐进之子立于循环无端旋转簸扬之大洪流中,政治和社会动荡向来会引发个人对他过去和未来的审问,对人格,对与他人的关系,以及对存在主义和身份质疑的定义。

我们为什么会在“危机”和“身份”之间迅速建立起了关系,实际上,为什么不确定时期(在政治,经济和社会层面)会导致身份退缩或个人身份危机超过稳定时期?

神话和他们的重写在多大程度上可以被视为集体身份建构的方式,而“危机”和“身份”被锁定在表达和传递集体影响的煽动性和表演性话语中,被解释为能够理解当今世界,身份基础的定义允许逃避威胁的不稳定性,并且能暂时忘记个人所处的情况的严重性。

文学为此开辟了一个自由的空间, 尝试和思考我们的类别。此外,福音没有指引我们相信尼采的虚无主义,从卡拉马佐夫的伟大问题到伊朗的原子弹幽灵,抽丝剥茧,“身份”的概念是它最有操作性的报告。分析和解释在不确定的时代的“自我表现”的文学遗嘱各种方法,各种在危机时期对“自我”的称呼方式以及称自己为“自己”时的忧虑。文学通过夸大理性的推理模式不仅描绘了社会政治语境与主体化过程之间的关系,而且还参与了批判主体性的构成。

当代科幻小说已经放弃了旧的技术科学乌托邦,转而关注明天的担忧。科幻现实主义文学里构建的进步的社会愿景,超越了磕磕绊绊的现代工业发展,叙述最终推演出未来世代一个巨大但注定失败的帝国,技术进步是人类自杀的道路。

无垠暗黑天宇漂流的那无所依凭的时刻到来了,怒海巨浪中的沉船碎骸从深海里浮了起来,阵阵宏大沉闷的风挥拍着卷着朽烂木屑的浊浪,切尔诺贝利的子民们在泥潮漩涡里举手挣扎,震慑恐怖哀愁心神散溃的经咒从广播录音里传来,像丝丝缕缕沾着清晨露珠的蜘蛛丝,混着电离辐射产生的蓝光浓烟一起汩汩灌进耳喉,那样的苍凉和悲伤。

轰轰漫淹,从切尔诺贝利抬眼望去,世间的灾难怪现状何止千百,海德格尔却说“灾难的平庸”,通过参考海德格尔关于“一切正常”社会的陌生感的想法,我们试图抓住以下一些利害关系, 但其范围不仅仅局限于灾难的“平庸化”,因为它们构成了我们生活的“可持续甚至无穷无尽的局面”。

根据海德格尔的观点,原子时代意味着唯物主义的统治。 在“世界历史以原子能及其解放为标志的时代”的含义问题的带领下,海德格尔在“理性原则”中提出的思想明确了概念基础,这种对“正常”社会的陌生感的攫取。话音刚落,仅三年后在1956年艾森豪威尔举行的“原子用于和平”演讲的讲座中,海德格尔就已经试图辨别出这种区别背后的问题,即“ontic” (physical, real, or factual existence) ,使用核能:

“无论原子能是用于和平目的还是用于战争目的,一种用途支持另一种并称之为,这些

问题仍然是次要的。”根据海德格尔的观点,原子时代最终会被“这种呼吁的力量所支配,这种威胁可能会完全支配我们。”这是一门“技术”,因为“技术”必须保证原子能可以被使用,并且这种保证在最初计算后,必须无休止地建立新的技术。不言而喻,核能的开发需要知识的积累:核反应堆的物理学,核聚变工程,燃料管理,放射性废物,热工水力学等, 面对风险的全球化,还必须在地方一级制定相关法律和行政规定。

1946 年海德格尔写给了波弗勒一封《关于人道主义的信》,里面谈到“唯物主义的本质在于形而上学的决心,根据这种决定,所有的存在都是作品的主体”,新闻传播的信息,也是赋予人类,所有人的手段,在等价和无法估量的情况下,我们处于“我们给自己的世界力量的一般倾向”。

技术即座架,使人以订造方式把现实事物作为持存物而解蔽出来,物品和所有持存(Bestände),人类在这种形式下足以统治整个地球乃至地球之外,人类也因此陷入深渊状态:一方面,他有一种能够通过给予他“形式”来支配自然的力量,但另一方面他从来没有完全控制,“形式”适用于这个人自己。

被订造的座架(ordered setting-up)的暴力超越所有事物,只是在其所过之处牵引订造之座架的具体行动。订造之座架的暴力使人相信,这里被称作“订造之座架”的东西不仅仅是人的行动,尽管人从属于订造之座架的实行。

纵观人类对核事故所采取的安全措施的演变:

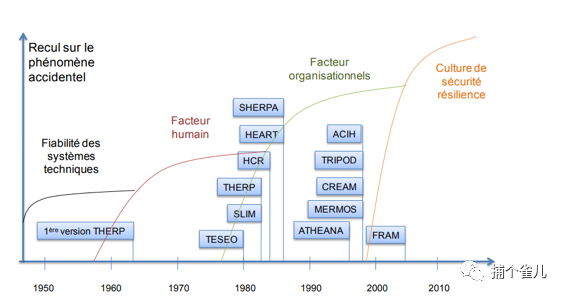

Chronogramme des méthodes d’évaluation de la fiabilité humaine retenues pour une évaluation approfondie

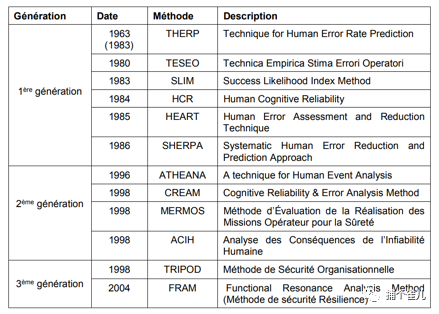

Liste des méthodes d’évaluation de la fiabilité humaine retenues pour une évaluation approfondie

第一个时代,“技术的时代”,对应于十九世纪六十年代,核动力刚刚达到了技术上的成熟,其中的事故原因主要在于追寻技术本身,例如在一台机器的紊乱或缺陷。第二个时代,一直持续到1979年的三哩岛事故,在这个阶段,发生事故的因素不再是技术,而是在人为的错误,即使机器运行正常,偏离标准的操纵行为显然也会引发灾难。

在第三阶段,安全风险的评估不仅涉及技术或人类的独立因素,还涉及到社会本身的状态,也就是切尔诺贝利的事故原因:统治苏联社会的共产主义官僚机构,社会制度之邪恶。

最后是第四个时期,研究内容从风险范式转为研究在全球化进程下相互依赖多个系统,同时从过去的多如牛毛的错误和事故中吸取教训,接受而不是避免其中越来越多的不可预测性。

记忆,观察,对话,反思,回溯过去的研究思路,人们所经历的具体的经验性的事故原因,都是在社会的“正常”状态下寻找的,也就是在世界的“正常”运作中发现了相反的情况。“一切正常”是令人担忧的事实,从这个观点来看,这种或那种最终会在正常生活过程中造成严重破坏的事故产生的“异常”在某种程度上将是“不真实的”。

不真实的世界里,灾难也在试图矫正人性的愚妄,浓烟烈焰刷地扫过,反应炉因自己的巨大和热耗炸裂开来,切尔诺贝利的子民们肢骸爆炸,皮囊里的液体蒸干,焦枯萎死,碎沙骨灰裹进风里仿佛厚厚一层白蚁死尸,留下一地真实的疮痍废墟,废墟之下有什么关键被遮蔽住了。

灾难的一个困难时刻在于,只能回顾性地评估灾难是否已经发生。正如柏格森撰写的关于第一次世界大战爆发的文章一样,战争的爆发有可能是不可能的。只有事后才有将过去归因于灾难实现的机会,因此全新的回顾会改变过去关于可能性的概念,并使我们能够回到过去那场灾难线性地寻找当前的原因。

“正常”的谎言塞挤折入命运幻术的黑箱子便化作灾难,存在于每一眨眼之瞬的眼皮闭合折缝时空中,存在又消灭,当你描述它观察它,它就窜闪过来,旋即收杀消失,一睁眼即幻灭,一闭目则愈靠近。

以上如此这些技术危机不存在之翳影,刻画再恐怖丑怪,再令人胆寒,也并不会带来多少溢出的廉价情感,这个生命不可承受之轻的年代,消费社会的到来是事实,“诱惑的资本主义”:非压迫性的资本主义,已经接管的灵魂和心灵,现在充当“愿望的思想”,HBO几集切尔诺贝利迷你电视剧的播出对现代人的想象力的日常标记显然比旧的宗教或极权主义的宣传更加深刻。

大多数人认同超越人类是绝对恐怖,法国边境几个国家都在呼吁关上潘多拉的盒子,关闭核电站,就连在法国身边实习的同事也有Sauvons fessenheim的请愿。吊诡的是,在有限的科学理性和生存斗争的紧迫性下,核能行业是人类第一个承认它正朝着相反方向发展的科学,反倒有了解放束缚摒弃奴性的意思。从生态悖论里现实对存在的否定,到媒体播下必须接受的恐惧是人类理性的进步。

不过埃及的谚语是克利奥帕特拉的鼻子不会长一寸也不会短一寸,未来末日新闻之威慑不能预测未来也不能改变过去,你我作为技术奴隶日渐销蚀的躯壳依旧与核灾难之地狱同在,一个陷阱会埋葬另一个陷阱,一场爆炸会掩盖另一场爆炸,在这历史算盘拨弄的渺渺回声中,我们把这一切技术危机惘惘的威胁绵延传递下去吧。