费奇诺的爱与美

1464年的盛夏,美第奇家族的领头人科西莫·德·美第奇在临终之际,召来了马尔西利奥·费奇诺,请他念诵柏拉图的《巴门尼德》和色诺克拉底的《死亡》,费奇诺(Marsilio Ficino)此时刚将这两本著作从希腊语翻译成拉丁语。这段轶事是我今年在Pierre Magnard的《Questions à l'humanisme》(人文主义问题)书中读到的。

上海的疫情结束,“国家、主义、历史”又可以掩盖成“惘惘的威胁”,嘈杂的市声再响起来,虽然新旧并陈的十里洋场其实还是个新鲜城市,但都市生活的一天天除了晴天与雨天,欲望与失望,短暂的夜晚也没有新鲜故事。只有爱情游戏,在这本《人文主义问题》里我读得还有热情,从这里我才第一次知道费奇诺。

Marsile Ficin

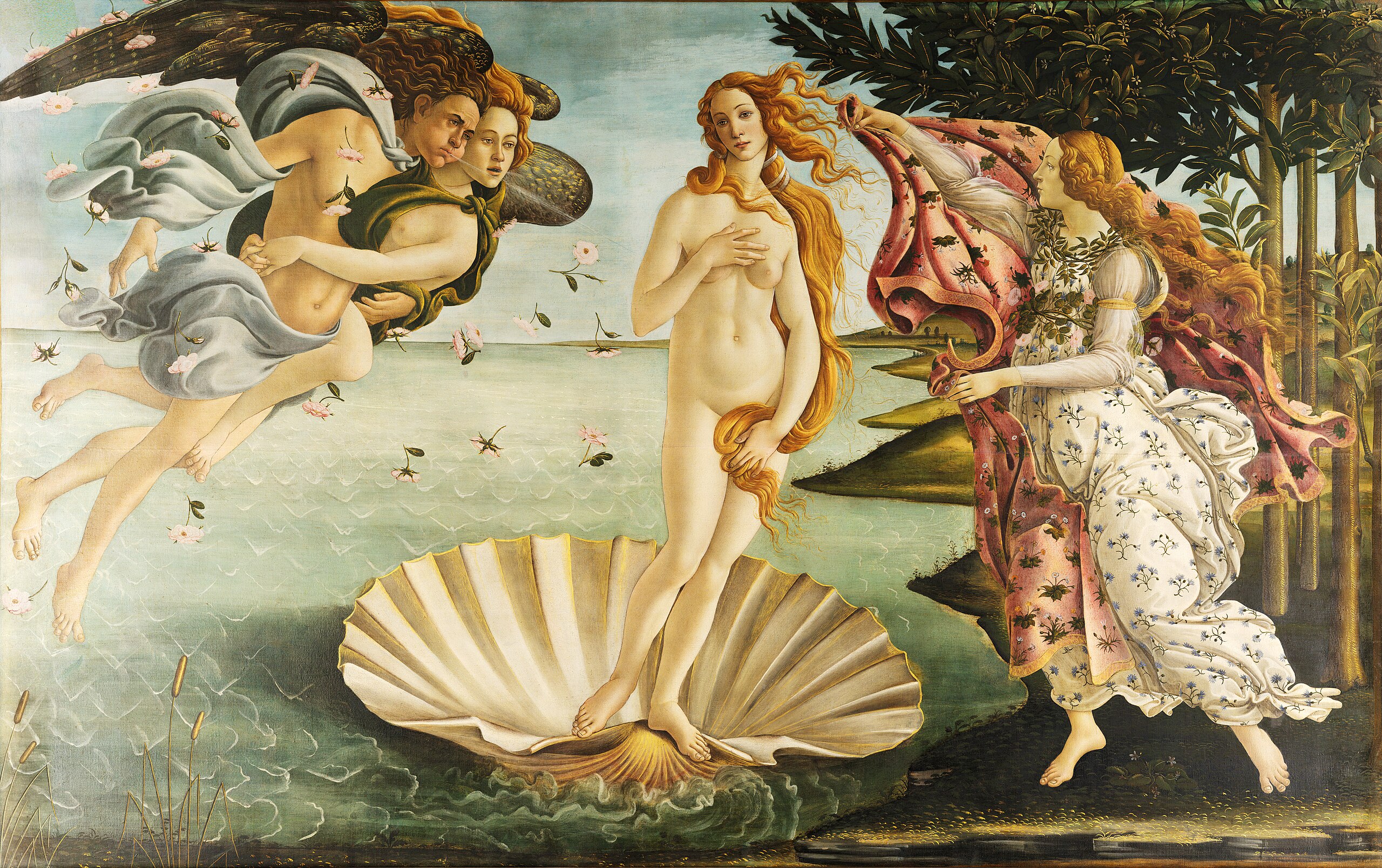

费奇诺是个牧师,身体虚弱,双眼忧郁,弓腰驼背。当时,古代哲学复兴,他是第一个将柏拉图的全部著作翻译成拉丁文的人,古腾堡的新印刷机将这些沉睡的文字以前所未有的速度播撒在欧洲大陆。费奇诺想成为“另一个柏拉图”(alter Plato),他在佛罗伦萨被誉为第二个俄耳甫斯。他领导创立了柏拉图学院,直到生命的尽头,都在传道授业,未来的君主洛伦佐大帝是他的学生。没有这个牧师,我们可能就没有波提切利的《春》和《维纳斯的诞生》。

除了翻译之外,他也创作了大量的作品,我读了论光(De lumine)、论爱(De Amore 或者《柏拉图<会饮篇>评论》 Commentaire sur le Banquet de Platon)还有关于灵魂不朽的柏拉图神学(Theologia Platonica de immortalitate animae),费奇诺的爱情观在柏拉图的理想和斯多葛的道德之间。

西塞罗在《图斯库路姆论辩集》(Tusculanae disputationes)第四卷的开头,强调了柏拉图式的人类学和斯多葛式的激情理论之间的张力,但没有解决这个问题。费奇诺衔接了新柏拉图式的不同爱情的等级化,并因此肯定美好爱情的存在。但这样一种amor humanus,也就是哲学上的爱,注定是神圣的升华(diuinus),或注定会消沉为兽性的狂欢(ferinus),最终只能是过程中的一个瞬间,一个脆弱的平衡点,难以存续。

这种中庸状态有点像亚里士多德的伦理学,伦理学是对人类最合适的生活形式的思考,也最容易引导人们找到幸福。确实,他设法将亚里士多德的友谊伦理学转变为一种使爱情成为人类生活所有行为的节点的伦理学。对费奇诺来说,这是一个确定由爱产生的“生命的形式”或伦理模式的问题,现在,人的职务就是爱。爱使我们有可能确定人类生活的“行为”,费奇诺在这本《柏拉图<会饮篇>评论》中把他所说的爱的“力量”与奠定人的伦理职务的“行为”结合起来。如果说亚里士多德在《尼各马可伦理学》中将爱作为德性友谊和共同生活的驱动原则,那么费奇诺则是删掉了对友谊的所有提及,他使“苏格拉底式”的爱成为公民生活的前提。

现代社会里人来人往,一生约会几十位男男女女者亦有,酒馆舞厅的渊薮里,哪能轻而易举地碰到生死相许的真爱?数百年诗意传统赋予所有流动变化的可能性,爱情像在大乱世中移动的灯塔。爱就算不是神迹,也至少是人类的活动领域与神圣真理的永恒领域之间的联系。但问题是,情不知所起,一往情深,世间何以有情?

费奇诺对爱的起源的答案是:“宇宙天生”。这里一共有三个世界,也有三个混沌。第一个是上帝,宇宙的创造者,我们称之为善本身。他首先创造了天使般的智慧,然后,根据柏拉图的说法,创造了世界的灵魂,最后创造了世界的身体。因此,上帝创造的第一个世界是天使智慧,第二个世界是宇宙身体的灵魂,第三个是我们眼前的物质世界。这种基于有形世界和无形混沌之间对立的宇宙进化论预设了爱的必要行动。所形成的每一个世界(天使智慧、世界灵魂、物质)都是爱的力量的结果,爱的力量总是从混乱中趋向于形式的构成,从无形到有形的转变总是爱的结果。在一切事物中,爱伴随着混乱,先于世界,唤醒沉睡,照亮黑暗,复苏死亡,塑造无形,完善不完美。

古希腊神话里对爱的起源的答案是:爱神(Eros)是丰饶神和匮乏神的儿子,因为是在美神(Aphrodite)的诞生宴会上受孕的,所以他后来成了美神阿佛洛狄忒的随从和仆人。古希腊很喜欢用实体化的表现方式,先进行证实(substantiation),有一个爱神代表爱,之后再进行辩论和思考,而越思考,愈发现本以为是很具体的概念本身是漂浮的,极可能不存在,也就愈发向更深的理念层级发展。

我们也永远都是先恋爱结婚再质问爱,爱完以后,再幽幽回到“你到底还爱不爱我”的问题,在失忆与妄想的边缘游走。年初在地中海坐船,透过舷窗,我看到一片大海,被波浪推动着,急忙变成陆地,要和另一块漂浮着的陆地拼接在一起。大海如何变成陆地,是一种奢侈的记忆。

艾曼纽勒·莫雷(Emmanuel Mouret)的电影大多也在讨论爱的概念,我最近几乎看了他的所有电影,主角常常在现实的场景中寻找婚外情,对话微妙俏皮,电影大多都在尝试探讨爱的所有状态和忧虑,一个吻就发生了婚姻的转变,莫雷对爱的答案是:

“对我来说,爱这个词是多形态的,是变化的。我们不知道它是什么! 有时它是一个欲望的问题,有时是意志的问题,有时是模仿的问题,还有许多其他的问题。我感兴趣的是这个词窝藏的所有卷曲。”

Le mot amour pour moi est protéiforme, changeant. On ne sait pas ce que c’est ! Cela relève du désir, tantôt de la volonté, tantôt de l’imitation et plein de choses encore. Ce qui m’intéresse sont toutes les circonvolutions que recèle ce mot.

柏拉图问了一连串问题:爱是一种欲望吗?爱的人会拥有他渴求的对象吗?爱的是已经拥有的东西还是匮乏的东西?所爱的是具体还是不具体?爱与知识兼容吗?真正的幸福是否只存在于智力的沉思练习中?爱情与美的关系是什么?以及柏拉图文本中悬而未决的问题——例如,美与善之间的重叠。

美在新柏拉图主义中有一种非常特殊的地位,美是辉煌神圣的面孔,爱代表了由美引起的皈依的第一个冲动:它将所有较低的现实团结在众神的光辉美周围。爱从最初只是一种占有身体的肉体欲望,逐渐转变为一种把握美的真正可理解现实的手段,从而转化为对真理的认识。这也是爱对哲学非常重要的原因,因为它无非是对真理的追求。

而费奇诺比其他任何人都更能唤起意大利文艺复兴时期美的回归。费奇诺的方法倾向于赋予美一种自主地位——特别是与古典公认的先验论(即善和真)相关:

“如果说善指的是国家在充分实现其统一性方面的成就,而真指的是可理解的世界的统一性的展开,那么,美则是指进展(prohodos)的无差别的统一性的完成。”

Si le bon désigne l’accomplissement de l’état dans la pleine réalisation de son unité et le vrai le déploiement de l’unité du monde intelligible, le beau signifie l’achèvement de l’unité indifférenciée de la procession.

身体的美丽是肉体所固有的还是取决于更高的原因,上帝?

费奇诺很容易就证明了是取决于上帝。首先,美是可变形的,它扎根在不同世界的模糊线上,“少女拒绝阿波罗的求爱,奔逃中长发变成叶子,手臂变成树枝,敏捷的双腿黏附在地上变成月桂。各种逃脱,变成芦苇,变成没药树。”“美”保持不住明眸的光彩,新生的爱情活不到明天就枯凋,相对于永不消亡和永不腐烂的绝对美来说,最初和真正的美不在身体中。

其次是对美与物质之间因果关系的质疑,一旦情人将他的爱集中在一个特定的美丽身体上,他就会爱上所有美丽的身体。所有这些美丽的身体他们共享美的资格,共享美的现实。但美是否只是一个名称,仅仅是一种指定这些多重身体的工具?从先行命题得出的结论是,对于许多物体而言,存在着一种相同的美的本质,真正的美具有真实的本体论存在。

身体没有能力使自己变得美丽,物质不同于美的独特共同本质,因为它是将一元转变为多元,将存在转变为形成,从而将真正的美转变为非美的物质。美的本质与物质的本质之间存在的这种不对称性,才使我们能够将其与拜物教区分开来。

美是真正渴望的对象,因此它是可识别的、绝对的,它可以与最高意义上的“善”进行比较。一方面,这种想法让我们确信存在某种类似“美”的东西,这种欲望不会消失;另一方面,它又使他疏远了,因为他似乎被置于超奇点之上并接近上帝。美丽是一种恩典。这句话让人想起康德在《判断力批判》中似乎也说了同样的话:美是自然的恩典,因为没有法律、没有必然性,强加它的存在。美丽是一种偶然。

美本身是想象的、表象的,而不是完整的存在。如果在美的恩赐中,某种东西在结构上退缩,构成一种激进的超越,那么它仍然有能力过度,使其完全成为凡人。

若见身美,不应奔去,应知是相(eikones)、迹(ichnê)、影(skiai),我们必须逃向他们所描绘的这种美丽。如果我们跑过去抓住它们,就好像它们是真的一样,我们就会像那个听说过的想要抓住他美丽的形象(eidôlon kalou)的人一样,一头扎进了深流,消失了。

德勒兹曾区分两种文学再现,一种是原封不动的拷贝现实,视现实为圣像。相对于此,第二种视世界为海市蜃楼,将其作幻影般呈现。

摆出美丽的姿势本身就创造了一个形象。你会问什么图像?图像的特点是它是不可言说的;必须展示它。但是,如果图像本身不显现出来,我们就无法展示它。某些东西必须对展示的行为做出反应。我们该转向哪里?我们或许应该转向费奇诺时代的图像,例如波提切利的图像。

维纳斯的诞生 La naissance de Vénus

这种费奇诺的美本质上是一个圆圈,某种神圣之光的圆圈。美是一个圆圈,因为它存在于一种反射运动中,它来自善(“a bono manans”),又通过善(“per bonum”)返回到善(“ad bonum”) ,因此是“回流”。但是,如果美是回流、反身性,那么它就发生在某种意识中,也就是说,在爱的运动中,它接受了美的召唤,使自己被吸引,并最终趋向于与某种事物中的善结合起来。圆在这里被视为逻辑关系(反身性)的隐喻,这个隐喻后来的命运我们在黑格尔的例子中就知道了。